Recevez nos actualités

Une veille citoyenne, au service de l’intérêt général. Recevez les enquêtes, alertes et pétitions de l'ODJ directement dans votre boîte mail.

Pas de spam. Fréquence mensuelle.

Nous soutenir autrement :

Une veille citoyenne, au service de l’intérêt général. Recevez les enquêtes, alertes et pétitions de l'ODJ directement dans votre boîte mail.

Pas de spam. Fréquence mensuelle.

Nous soutenir autrement :

Une veille citoyenne, au service de l’intérêt général.

Nous soutenir autrement :

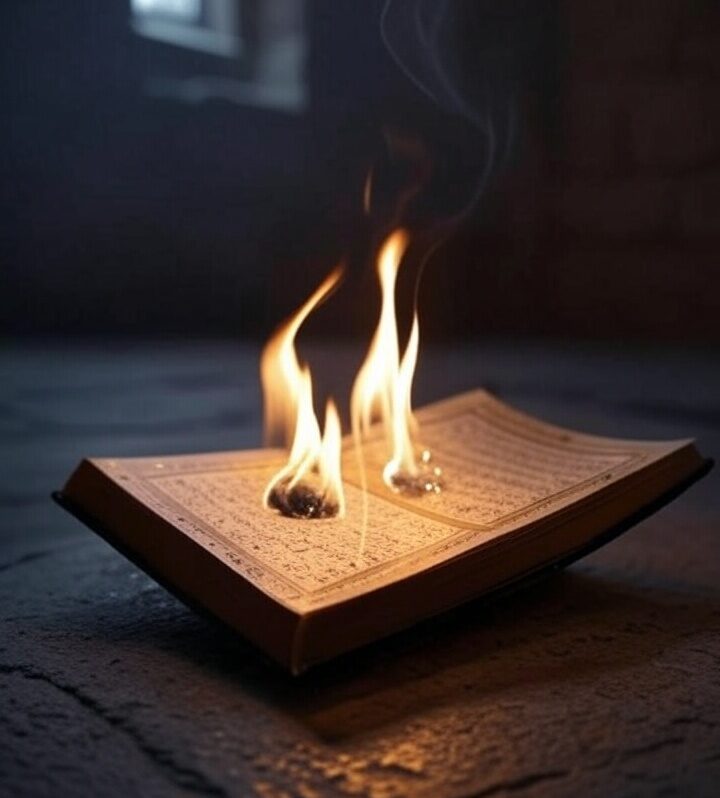

Un homme psychologiquement fragile a été condamné à un an de prison ferme pour avoir brûlé un Coran devant une mosquée à Villeurbanne. Une sévérité rare pour un acte de provocation symbolique, aussi condamnable soit-il, qui interroge sur la cohérence et la neutralité de notre justice. À l’heure où des délinquants multirécidivistes ou des auteurs d’actes bien plus graves bénéficient régulièrement de peines légères voire d’une liberté immédiate, ce jugement soulève des inquiétudes majeures. N’assiste-t-on pas à une forme de pénalisation déguisée du blasphème ? Et plus profondément, à un acharnement judiciaire à sens unique, révélateur d’une justice en perte de repères ?

Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné ce mardi 30 juillet 2025 un homme de 27 ans à un an de prison ferme pour avoir brûlé un exemplaire du Coran devant la mosquée de Villeurbanne en février dernier1. Décrit comme fragile psychologiquement et déjà interné à plusieurs reprises pour des soins psychiatriques en raison d’une schizophrénie paranoïde et sous curatelle renforcée, l’homme s’est défendu à l’audience en déclarant qu’il « ne voulait pas nuire aux musulmans », mais qu’il s’agissait d’un acte de contestation contre la religion en général et non d’un appel à la haine. Ce geste, certes provocateur, n’a causé aucun trouble direct à l’ordre public, ni fait de victime. Pourtant, l’auteur a été placé en détention provisoire durant plusieurs mois avant d’être jugé, période durant laquelle il dit avoir été rasé de force, tabassé et harcelé par d’autres détenus2. Ces faits éclairent d’une lumière crue la responsabilité du juge ayant ordonné son incarcération préventive et interrogent sur les garanties fondamentales qui devraient s’attacher à la dignité des personnes, y compris en détention, pour des individus dont la place n’est pas prioritairement d’être en prison mais plutôt dans des établissements spécialisés.

La sévérité de ce traitement punitif contraste de manière flagrante avec de nombreuses autres décisions récentes où les faits incriminés étaient objectivement bien plus graves, mais pour lesquels les peines furent bien moindres, voire inexistantes. Relevons l’exemple emblématique d’une femme portant la burqa et qui, en mars 2016, avait brûlé une Bible sur la voie publique à Aulnay-sous-Bois. L’affaire avait été classée sans suite après une simple vérification d’identité et n’avait engendré aucune poursuite3. Ce précédent montre que l’acte de brûler un livre religieux n’entraîne pas mécaniquement une sanction pénale sauf si la symbolique visée touche à certains dogmes devenus, de fait, juridiquement sacralisés.

Plus récemment à Marseille, un proxénète accusé d’avoir exploité une mineure de 15 ans a été remis libre à l’issue de son procès au grand dam de la famille de la victime4. Le contraste avec l’affaire de Villeurbanne est saisissant : un acte sans victime directe vaut l’incarcération tandis qu’un crime aux conséquences humaines profondes se conclut par une remise en liberté immédiate. Autre illustration frappante : à Saint-Gilles, un homme déjà condamné pour apologie du terrorisme, incendie volontaire, violences et exhibition sexuelle a été condamné à un an de prison… avec sursis pour avoir déclenché un feu de forêt dans un contexte de sécheresse extrême5. La mansuétude du tribunal est ici particulièrement difficile à comprendre, surtout à l’aune des dommages environnementaux et du passif judiciaire de l’intéressé.

Officiellement, la France ne reconnaît pas le blasphème comme un délit. Pourtant, ce jugement semble illustrer une application variable de la loi selon l’objet du « blasphème » : lorsque celui-ci vise l’Islam, la justice s’empresse de sanctionner ; s’il vise le christianisme, la réaction est plus tiède, voire absente.

La liberté d’expression inclut le droit à la critique des religions, aussi brutal ou choquant soit-il, tant que ce droit ne constitue pas une incitation à la haine ou à la violence. Or, dans ce cas précis, aucun appel à la haine n’a été démontré. Il s’agissait d’un acte isolé, non revendiqué par une organisation et n’avait pour effet que de heurter symboliquement les croyants ; qui plus est, son auteur, atteint de schizophrénie, était en situation de curatelle renforcée !

Suffit-il désormais d’outrager un dogme religieux pour mériter l’emprisonnement ? Une telle sévérité pourrait encore s’envisager s’il existait en France une cohérence pénale mais celle-ci est de plus en plus difficile à discerner pour ne pas dire inexistante. L’effet produit est délétère : l’arbitraire remplace le droit et l’émotion publique ou la sensibilité religieuse devient le moteur de la répression. Cette logique est incompatible avec une justice sereine et impartiale.

Plus grave encore, la décision de placer l’homme en détention provisoire dans une affaire de ce type -sans victime, rappellons-le, qui plus est pendant plusieurs mois avant le jugement laisse un goût amer. La détention préventive n’est pas censée être une peine anticipée mais bien une mesure d’exception. Or ici, dans ce cas précis, elle a exposé un homme fragile à des violences physiques et psychologiques manifestes. Le juge ne pouvait pas ne pas savoir que la détention représentait un environnement dangereux pour une personne vulnérable surtout dans le contexte religieux de l’affaire. En dépit de cela, il a ordonné cette mesure.

Cette décision semble traduire un désir de punir avant même le procès, ce qui est en contradiction totale avec la présomption d’innocence. Elle a eu pour conséquence directe un traitement inhumain dont la responsabilité revient autant à l’administration pénitentiaire qu’au magistrat qui a précipité l’incarcération.

Cette affaire révèle des dérives préoccupantes. Loin d’être un simple fait divers, elle est le miroir grossissant d’un système judiciaire déséquilibré, où la sévérité ne s’applique plus en fonction de la gravité objective des faits mais selon des critères fluctuants, souvent idéologiques. Elle nous oblige à reposer une question essentielle : le droit est-il encore appliqué de manière impartiale et égale ? Face à une justice qui punit plus lourdement la transgression symbolique que les atteintes réelles aux personnes, l’équilibre fondamental de notre système vacille. Si l’on ne peut ni justifier, ni banaliser un geste comme celui commis à Villeurbanne, il ne saurait davantage être toléré un acharnement judiciaire, qui ne dit pas son nom, à l’encontre d’un citoyen en grande détresse. C’est à ce titre que cette affaire mérite d’être mise en lumière. Non pour excuser, mais pour alerter. Et pour rappeler que la justice ne vaut que par sa cohérence et son impartialité.